柴烧

单纯补充一下个人对柴烧的理解吧。

有朋友问道:“柴烧除了满满的手工定制逼格以外,就没有其他腔调了?"

——非也。

在说柴烧前,先提一下日本民艺运动之父柳宗悦,他认为“材料既是天籁”——材料中凝缩了许多人工智慧难以预料的神秘因素。人们本要尊重材料原本自然的样貌,即“自然的奥义”。

在科技水平已相当发达的今天,还去提“道法自然”似乎有点儿老不死的old fool之嫌,要说的不好,指不定就能被喷成玄学。科技已经给人类带来太多物质幸福,但这就是人类的全部了吗?我知道对于大部分还处于混沌状态的国人来说,德先生和赛先生(民主&科学)才是他们最需要的。但对于部分已经认识德先生和赛先生的呢?赫胥黎曾写过一本《美丽新世界》,讲述的就是科技接近完美状态的时候的人类生活。那时候的人类就完美了吗?

嘛,德先生(民主)和赛先生(科学)我们是必须要的。认识了他们之后,我们仍可以谦卑一点儿。相信科学的同时也可以欣赏自然美景的嘛。因为科技的发展,气烧瓷器已耐用结实。工业化生产的骨瓷亦高效实用。这些进步都是造福更多人类的科技发展,但手工瓷器依然有其灵动的魅力,柴烧的美,便是自然奥义的美。

现代柴烧一般是直接将坯体不上釉,也不加以覆盖,就让柴木灰掉落在瓷器上,形成其独到的纹理。最初接触这种瓷器,我也是不解的,如果用女人作比喻,彩绘印花的瓷器,就好像在说:“Hey you!check this out!过来看看?我美不美?亲爱的,我美不美啊?”,繁杂的印花,都在不停强调这一点。它是一种取悦的美丽。但柴烧并不如此,她只会默默在那里呆着,你觉得她美,她便是美的,而你越是看,越发现其有很多曼妙的细节。你很想对她说:“哦,亲爱的,你真美。”她低头一笑,不再理你。你却发现她脸上的增添了一丝红晕,越发觉得她更美了。

认识一个美国老头Jeremy一直在景德镇做瓷器,我常年不在景德镇,有时回景会通知他一声,他就会回复:“oh!welcome to jdz !"好像他成了景德镇的蓝光,而我是硬盘……我曾问他:“你觉得做瓷器做好玩是什么啊?”他说:“我最喜欢打开窑门的那一刻,因为你不知道当时你放进去的东西已经变成啥样了。他们就像是我的宝贝一样。(Just like my babies)”其实传统做瓷器的过程里,打开窑门有时就像赌博一样,你不知道结果是什么,就会充满期待。(想到阿甘的Life is like a box of chocolates )而柴烧更是无法控制的,全靠天意。而工业化生产的瓷器,因为其中会严格要求色彩和温度,在没有开窑门之前,你已经知道做出来的会是什么效果了。

题外话,Jeremy是个有趣的老头,还记他问:“你有没有吃过Chinese Hamburg?”我还思索着我咋没见过什么小推车写过中国汉堡,他领我过去一看,居然是个卖肉夹馍的……在景德镇有很多外国人在做着瓷器。我记得有部台湾电影提到:“如果你搞摇滚乐,你就要去纽约,如果你学漫画,就一定要去东京。”我把这句台词告诉他们的时候,他们就说:“如果你要做瓷器?那么你一定要来景德镇。”如果有机会,我也想把我认识的在景德镇做瓷器的外国人写一写。我第一次接触柴烧和民艺,是由外国人在烧烤摊告诉我的……

最后以这一条微博来结束此文吧。

------------------------------------------------------------------------------------------

后补充关于柴烧的历史资料以及茶器出水断水概念

柴烧历史

"柴烧“这个词在近些年被炒的比较火,就算没有接触过,大家多半也有听过,我们店里经常会有人冲进来问:“你这是不是柴烧啊?”类似的问题还有:“你这有没有汝瓷啊?啥窑口出的啊?”、“你这有没有官窑啊?”面对这些问题的时候,总少少有些无力。一般真要找柴烧、汝瓷的人不太会问,问的人其实也不大会买,官窑这种东西只能找博物馆……

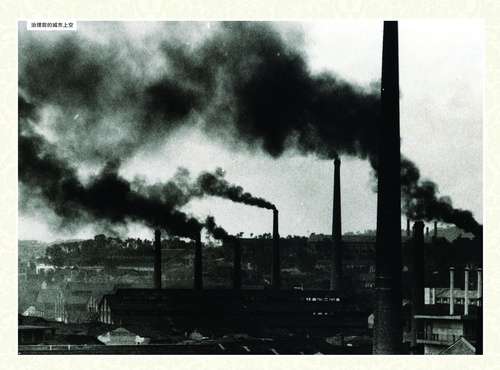

首先介绍一下柴烧的基本资料,古代烧瓷器,除了柴火也没有什么其他能烧,所以古代的瓷器都用柴烧。景德镇属丘林地带,旁边都是山,山上长满了树,砍也砍不完,山里也全是土,还是高岭土,挖也挖不完,这设定,简直了!因此柴窑一直持续到了上个世纪50年代才结束:“景德镇因其保守传统,五十年代以前一直没有人敢于在景德镇建造煤窑,1956年、1957年方形倒焰窑和圆形倒焰窑分别研制成功并顺利投产,到1959年圆形窑在景德镇已经非常普遍,至1965年已经拥有135座圆形窑,达到了解放初期景德镇全部柴窑的容积,柴窑彻底退出历史舞台。”(柴窑、煤窑、气窑的演变),80年代开始,景德镇才开始使用气窑:“当时有一家新加坡窑炉厂家“南光公司”在景德镇推广“梭式窑”这种现代液化气窑。“(柴窑、煤窑、气窑的差别)

惊了么,在没有气窑之前,景德镇是这样……)

从科学技术的发展来看,煤窑是柴窑的进步,气窑是煤窑的进步,所以现代制瓷普遍选用科技上最先进的气窑(电窑一般仅用作素烧,温度低)。柴烧不仅浪费薪柴,而且必须有人在窑口旁边守着,温度不够得立刻添柴。(据说以前景德镇烧柴窑的师傅都是守着窑口吐口水,看口水蒸发速度判断温度……)

那为何还有人会烧柴?就像在日本有些讲究的料理店煮米会使用稻薪,为什么不选择煤气?除去逼格的原因,就是实际效果的差别了。现代柴烧依然存在,我个人看到的原因有两点:一是市场需求,有位嗜茶之人想要买个茶器,市场上一件衣服都三位数起跳,这天天用的茶器不上四位数好像有点对不起自己的小爱好?这时候他就需要柴烧的价格了;二是柴烧有别于气烧的特点:古时候柴烧都需要用东西盖住瓷器(匣钵),防止柴灰落在瓷器上,现代柴烧一般不盖瓷器,他们追求的就是柴火自然落灰的质朴痕迹,谓之返璞归真。另外之前有喜茶人说过柴烧泡茶的口感与气烧有差,这个我就不评论是否如其所言,口感这东西,每个人感受不一样。(btw,有些专业仿古瓷为了效果也会用柴窑。)

为了简化摆一下我自己的立场,作为一个面对大众的中端陶瓷商贩,我不会向多数顾客推荐柴烧,自己用柴烧,店里会摆几个柴烧以备顾客问起,卖了添,没卖继续摆着。我不建议大家都非柴烧不买,有需求就买,买了好好爱惜。(大家要爱护树林,多少柴才烧的一窑,制瓷人守着柴窑日夜添柴也很辛苦。一般景德镇气窑都是有专门师傅管理,要烧只需付了钱自己装窑就可以,自己建柴窑比搁气窑叫师傅烧辛苦多了。)

引用一段写柴烧的文字:“十几天烧窑的过程里不能离开,晚上要睡在窑边,两三分钟就要投一次柴。一窑要烧5000公斤柴,全靠他和妻子两人不断地把柴分成小块,五根十根,在十几天里不断地投进去。1200~1300摄氏度,更要不断地24小时投柴,在极高温度下连续作业更加困难。”

具体柴烧的时间和消耗,我没有深入了解,网络上的资料不多,如果有知道的朋友可以告诉我一下。据几位制瓷的朋友说,一般情况都要烧3天时间的,大家轮流看着。投柴升温,烧到一千多度,烧几小时还需要等温度慢慢冷却。升温降温都需要技巧,整个过程都需要经验丰富的人守着窑口。

柴烧只是烧制的一个手段,不能成为判断瓷器好坏的标准。普通键盘也有做的好的,机械键盘也有屎的。相对于气烧柴烧的区别,我认为器形更为重要。好的器形+柴烧=精品A,好的器形+气烧=精品B,差的器形+柴烧=次货=差的器形+气烧,市场定价A会比B贵,毕竟柴烧难度高。在大部分情况下,只有具备了一定制器造型功底的人才会去建柴窑,每烧一次柴烧都要耗费大量财力人力,柴烧的客户群是嗜茶人,每天都要用的,东西做的不好,用用就自然用出来了。

为何说用能用出来,这就涉及到茶器的出水断水了,这两点都和器形相关。

出水断水

第一次接触到出水断水的概念,是我开店的第一年,某一天隔壁老板娘来串门(老板娘微博@什物南京 感兴趣的自己关注,东西很赞。),她主营日本产品,包括瓷器。她是过来照顾我生意的,顺便拿起一个影青刻花公道(公道杯是由茶壶倒出来分到各个茶碗的分茶器,因为要平均分配,自然要公道一些啦。而且有些茶不宜久泡停在壶里,公道杯算必备良品。),叫我倒了一些水在里面,又从里面倒了出来。她笑了笑说:“东西做的蛮漂亮的,就是出水还不够完美。”一是水流线条不够顺畅,二是在出水口会有水珠倒挂回流。下图是一个好公道杯的例子,就是简单的“出水”“断水的概念”

公道出水口的位置和形状决定了其水流和是否回流,茶壶的壶嘴高低形状也是同样重要,一般来说,公道和壶嘴锐利会比圆钝干净利落。壶嘴高低和器形就要整体来看,建议大家挑选茶器的时候,可以把水倒进去试一试水流的效果,看看回不回流。而不仅仅止步于外观样子。这些细节,是一个壶你用的顺不顺手的决定因素。而这些细节,往往是最难做的。