青花

景德镇之所以能在陶瓷历史上占据如此重要的角色,主要原因之一就是青花瓷。青花料主要成分是“钴”,在拉坯成型修坯晾干后直接绘制于坯体上,而后才上釉烧制。

(画坯:具体工艺流程可以看这里青花瓷是怎样炼成的 探访景德镇著名古窑 介绍十分详细,值得一提的是景德镇的制瓷分工很细,一般专人拉坯仅拉坯,修坯仅修坯,画坯也仅画坯,类似流水线的分工协作。)

而后我们先来从历史来讲。

近几年大家耳熟能详应是元青花(例“鬼谷子下山”),而后清三代(康熙、雍正、乾隆)的工艺已十分成熟,加之三代帝王都好瓷,不惜重金在景德镇发展官窑,制作出来的青花技艺在历史上已达到顶峰(仅技艺的顶峰,不包含美感)。

历史记载的青花瓷发源地既不在景德镇,也不是元代,而是更早的唐代,但那时的青花仅是昙花一现,迅速就衰败了。一般说法唐青花的产地是河南巩县窑。而后宋代也曾出现过青花,普遍认为宋青花和唐青花无传承关系。同样的,我们能见到的宋青花只有从浙江两处塔基遗址出土的十余片瓷片。

为何青花瓷两次登场都迅速衰落了?没有找到史料记载和讨论。个人猜测:因为唐宋时瓷土烧出来太黄,不美。

(唐青花残片)

景德镇之所以能在五大窑后崛起,一方面是靖康之变后宋室南迁带来的工匠和技术,另一方面也是因为景德镇得天独厚的高岭土。那时不像现代,那时对瓷的追求是“白如玉”,景德镇的高岭土不仅色泽白润,烧成也稳定不易变型。(元青花瓷的胎采用了“瓷石+高岭土”的二元配方,使胎中的Al2O3含量增高,烧成温度提高,焙烧过程中的变形率减少。)蓝黄的青花不美,蓝白的青花效果就出来了。

元代青花料主要分国外进口和国内自产,官窑多用进口。(官窑就是上供给皇室,千里挑一,建窑烧制都由皇室出钱,待遇丰厚。民窑一般为大众用或出口,制作出来的陶瓷不如官窑精细。)

(元青花残片)

(元青花:鬼谷子下山)

前两年秋冬,上海博物馆曾经举办过元青花展,几乎把元青花珍品都聚集一室了。还记得那时

@步凡

和我两个人赶早七点的火车从南京去上海看展,小步曾说:“元青花就像勇敢的少年”。元青花大改了传统瓷器含蓄内敛风格,以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向顶峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰。

相较于清代成熟的技法,元青花并不成熟,却充满了生命的感染力。

另据说,这些年的元青花收藏也是始于南京夫子庙的东西市里两老头的古董铺。

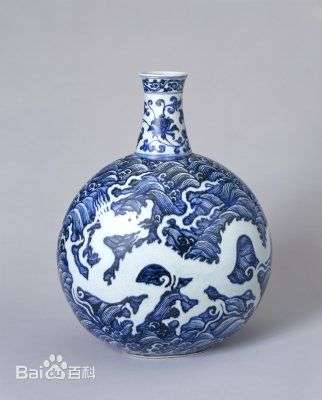

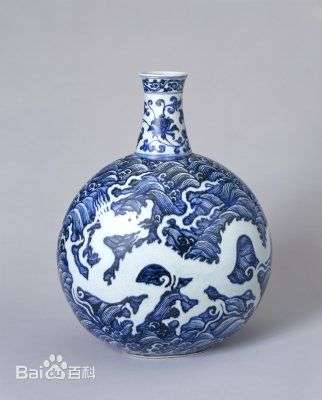

明代青花和风格介于元的狂野豪迈和清代秀丽精巧之间,郑和下西洋,带来了外域的青花料——苏麻离青。为景德镇烧制独具时代特色的青花瓷提供了物质基础。由于贸易和频繁的文化交流,这一时期的瓷器造型和纹饰,也受到西亚地区的影响。

(明代宣德青花)

明代对于传统青花的继承就不细谈了,搬出个有份量的明代硬货镇场子——斗彩鸡缸杯。

(就手上这小杯,万千目光为一身)

(斗彩鸡缸杯)

据历史文献记载,斗彩始于明宣德,成化时期的斗彩最受推崇。

陶瓷可以分为釉上彩(例粉彩)和釉下彩(例青花),釉就是瓷坯表面包裹的一层类似玻璃的物体,青花是在坯体上绘画然后上釉烧1300度,因此青花是典型的釉下彩。而釉上彩在瓷坯上釉、烧制好了之后再在绘制,烧成温度一般在600~800度,烧高了颜色就不行了。既然如此,斗彩一个釉上一个釉下,如何做在同一个瓷器上呢?

简单啊,多烧几遍呗。

先把器物形状做好了,然后画青花料,青花画完上釉烧1300度。

然后再釉上彩,这彩还不是一次上完,这鸡不是有黄色有红色嘛,先画黄的,再画红的……最后出来这么个小杯。

(先存这么多,清三代写完后还想写国外对于青花的继承和发扬。然后写现代手工瓷和工业瓷的青花。最后再给大家选购青花一些实用建议。内容会很多,对于主楼的问题可能有点过多,就当自我学习,练笔+完善理论的过程。其实前面的可以略过不看。对大家而言最重要的也只是实用购买建议,估计最少也要一个礼拜的时间了。边写变学。)